2025上海國際車展兩天媒體日里,各大車企及相關參展企業(yè)舉辦的發(fā)布會多達193場,創(chuàng)歷年之最,而很多車企的發(fā)布會有一個共同點——對有關智能輔助駕駛的傳播比較克制和謹慎。

今年3月底,一輛配置輔助駕駛功能的私家車,在武漢通往江西某地的高速路上發(fā)生了車禍,導致車毀和3名女青年身亡,引起全社會關注。至今,尚未見有關機構(部門)對事故原因調查處理結果的報告。

這起事故讓人極為痛心,還在社會上引發(fā)了廣泛討論,業(yè)界對一些令人擔憂的現(xiàn)象進行了深度反思。甚至可以說,該事故給汽車行業(yè)送上一副“清涼劑”“止燥藥”,也給所有開車者提了個醒。

作為一位終身研究汽車做學問的老人,我也再次提醒諸位汽車年輕同行反思;汽車的本質到底是什么?對造車者而言,什么才是最重要的?如何把握新能源汽車的正確發(fā)展方向?

我從事汽車行業(yè)五十余年,至今仍然認為,無論技術如何進步和發(fā)達,對當年德國本茨(奔馳)老前輩發(fā)明汽車的初衷,始終沒有人敢篡改過。

雖然已經過去140多年,但汽車最根本的功能,依舊是安全、方便、快捷地把人(物)從此地移送至彼地,亦可將此稱為“雪中送炭”功效,而其它后來不斷添加的功能(諸如舒適、娛樂等),只不過是“錦上添花”——安全(行車)到達目的地才是第一位的。這對開車人本身和造車的企業(yè)都是同等重要、必須堅守的鐵定原則。

同樣,這是人們在當代進行汽車技術創(chuàng)新的出發(fā)點和落腳點。因為,如果沒有了生命,造車、買車還有何用?對于車企而言,安全質量是必須守住的底線,這不單關乎開車人的生命,也是企業(yè)生存發(fā)展的生命線,一旦企業(yè)的質量“長城”崩塌,倒臺的風險就將到來。

不言而喻,質量安全也是國之大事。眼下,諸如配置智駕輔助功能的汽車主要在國內銷售,今后若大量在海外出售,一旦因質量欠缺而發(fā)生事故,則可能會引發(fā)國與國之間的爭端,初始純粹商務爭執(zhí)也許會演變成國際政治事件。

國家有關機構和部門在促進企業(yè)進行技術創(chuàng)新的同時,應當通過健全相應的標準、法規(guī)等,對此加以正確引導,為消費者筑牢“防護欄”——這也是對技術創(chuàng)新者的最好的愛護。

4月16日,工信部發(fā)布消息,透露有關部門組織召開全國智能網聯(lián)汽車產品準入及軟件在線升級管理工作推進會。會議圍繞工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局《關于進一步加強智能網聯(lián)汽車產品準入、召回及軟件在線升級管理的通知》有關產品準入和軟件在線升級備案要求,聽取汽車生產企業(yè)落實情況及建議。

工信部在相關的公告中特別強調,汽車生產企業(yè)需要明確系統(tǒng)功能邊界和安全響應措施,不得進行夸大和虛假宣傳,嚴格履行告知義務,切實擔負起生產一致性和質量安全主體責任,切實提升智能網聯(lián)汽車產品安全水平。

這個部署十分及時和重要,希望借此推動中國汽車高質量的可持續(xù)發(fā)展。

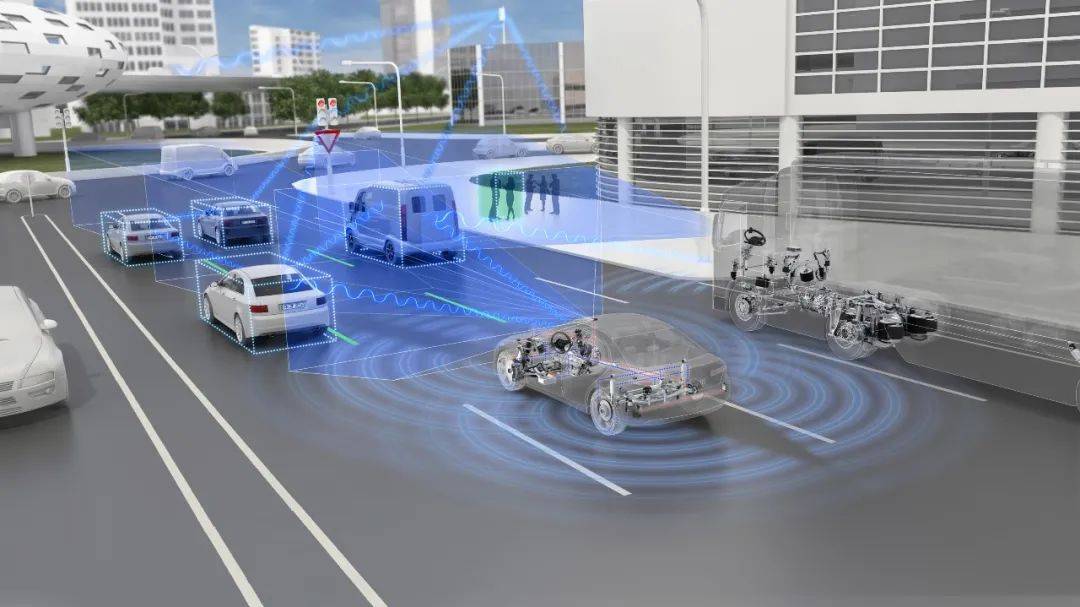

當下,我國新能源汽車發(fā)展已取得階段性巨大進步,相關人工智能技術創(chuàng)新也勢不可擋、局面喜人,汽車智能控制技術進步加快。但應清醒地認識到,汽車要完全實現(xiàn)自動或者說無人駕駛,還有很長的路要走。

汽車本身是一種與社會高度關聯(lián)的機器,要讓這種四輪機器人在大街小巷上高速移動而不傷害人,其難度可想而知,涉及到社會的方方面面,并非用單純的技術就可以完全解決。這個目標不可能一蹴而就。只有當整個社會發(fā)展達到一定程度后,才能逐步實現(xiàn)這個安全目標,此中必然要經歷一個很長的實踐—認識—再實踐—再認識的過程。

環(huán)顧今日之世界,2025將是極不平凡的一年,中國汽車業(yè)要在這不安穩(wěn)的世界,潛心耕耘技術創(chuàng)新領域。所有車企最大心愿和目標,應該是讓消費者的日子過得更好、生活品質更高,如果制造的汽車不安全不可靠甚至危及人命,則與此完全相悖。

對諸如“2025是中國汽車強國和全民智駕汽車元年”的說法,還是應多多斟酌。即便真是這樣,那也是中國汽車扎扎實實、努力奮斗之后的必然結果,是水到渠成,而不必總是掛在嘴邊。