在剛結束的上海車展上,中國頭部車企掌門人紛紛表示,將加快開拓歐洲市場。

奇瑞集團黨委書記、董事長 尹同躍

奇瑞集團黨委書記、董事長 尹同躍

奇瑞集團黨委書記、董事長尹同躍表示:“我們著眼于整個歐洲市場,現在除了法德以外,我們都有布局,(法德市場)不那么容易進,奇瑞不打無把握之仗。”

長安汽車黨委書記、董事長 朱華榮

長安汽車黨委書記、董事長 朱華榮

汽車黨委書記、董事長朱華榮說,要把長安當做一個本地化公司來做,在歐洲就是“歐洲長安”。

上汽集團黨委書記、董事長 王曉秋

上汽集團黨委書記、董事長 王曉秋

上汽集團黨委書記、董事長王曉秋在上海車展上發布了海外戰略3.0——“Glocal戰略”,即“全球+本土”的雙軌戰略。歐洲市場是上汽全球化戰略基盤,已建有歐洲設計中心,上汽正在籌建歐洲工程中心,以及探索歐洲本土化方案。

“積極版”歐洲思路

在4月底,有傳聞稱,大眾汽車有意“放棄”在德國德累斯頓和奧斯納布呂克的兩家工廠,由奇瑞接手,生產奇瑞旗下新品牌Lepas系列車型,包含燃油、插混、純電等版本,預計2026年工廠改造完成后投產。談判在五一節期間進入“關鍵階段”,暫未達成最后的協議。

這種涉及到勞工、工會的資本、產能“重置”談判,中間很難得到當事方確認,通常都會否認,但仍然擋不住輿論更愿意相信小道消息。若當事方“不予置評”,那么幾乎相當于證實。

現在奇瑞和大眾汽車傳說中的交易,就處于后一種狀態。

從奇瑞投資西班牙的歷史來看,非常符合奇瑞的行為模式:接手廢棄工廠、安置所有員工、改造工廠周期非常短。奇瑞國際執行副總裁張貴兵在此前還分析了在德國本地化生產的挑戰。這些跡象都意味著,奇瑞正試圖在德國建設歐洲本地化生產的第二分基地。

相比奇瑞的“跳島”式布局模式,在歐洲產能布局的路線更清晰一些。

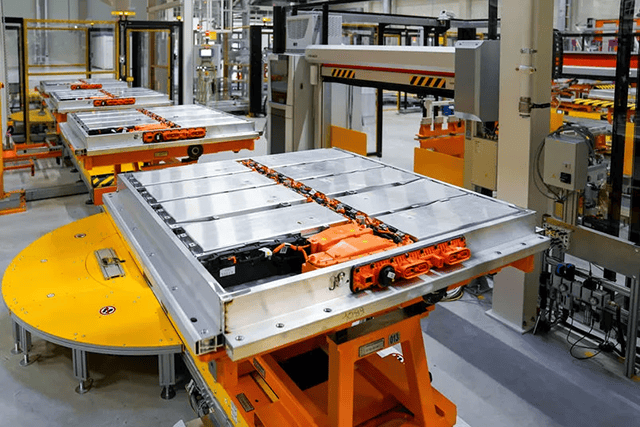

比亞迪在匈牙利賽格德市的首個歐洲產能基地已經投產,年產15萬輛,而且也是比亞迪電池生產基地。比亞迪的歐洲第二工廠,仍將在匈牙利,產能25萬輛,計劃2027年投產(當然存在變數),匹配其在德國、西班牙的電池項目,形成“整車+核心部件”的本地模式,與國內的垂直供應鏈相似。

奇瑞的頭名交椅搶過來一年多,坐得并不穩固。奇瑞和上汽在2025年前4個月,激烈競爭出口第一大車企的名號,雙方平均到每月的出口量差距只有5000多輛。而比亞迪則擴張速度最快,比亞迪和奇瑞的戰略方向趨同,導致雙方正在歐洲面臨同態競爭。

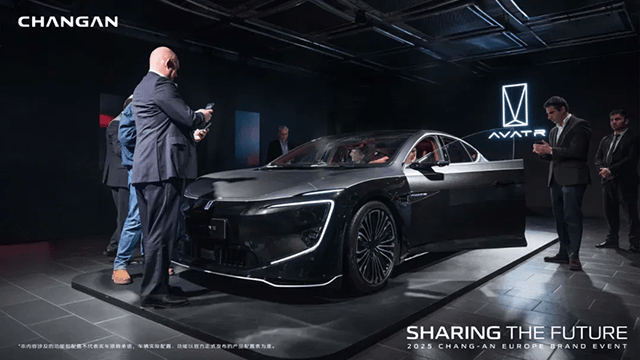

相比而言,長安要保守一些。長安更側重品牌孵化與市場測試,其“海納百川”計劃提出,2027年前在歐洲導入6款新能源車型。長安第一個海外全鏈條產能放在泰國羅勇,目前已經投產,其選址優勢在于,能就近對接中國供應鏈、輻射東盟,而且泰國本身的新能源政策比較積極。這也是幾家中企共同的選擇。

長安在中亞(哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦)兩處產能屬于KD項目。巴西、中東、東非、北非,都是走“貿易驅動”的路子。看上去歐洲市場并不例外。

但從長期看,歐洲才是破局點。從阿維塔12在慕尼黑車展首發就能看出來,長安對歐洲市場是有長期經營想法的。

比亞迪、奇瑞、長安的一把手,都不約而同地先后表示,美國市場暫時不考慮。這個“暫時”無論怎么理解,都不會只是近幾年的事,具體取決于中美地緣政治影響下經貿關系出現大的轉機之后,才能考慮。

“條件激發版”歐洲思路

上汽的MG在歐洲銷量一直領先,甚至在上汽丟掉出口冠軍、且歐盟對中國發起反補貼調查的2024年,上汽在歐洲的也未遇到太大挫折,這得益于上汽在歐洲的渠道建設相對完善。

上汽計劃在德國、匈牙利等地建設兩座工廠,目標年產能25萬輛。其產能部署的前期優勢,在于通過安吉物流已建立供應鏈體系。只不過,目前外界尚未看到上汽采取實際步驟推進歐洲產能部署。

有意進入歐洲的還有東風汽車,目前東風汽車與意大利政府的談判尚處于早期階段。錯失奇瑞的意大利政府成立了60億歐元汽車基金,指望這筆錢在招納外來產能方面發揮作用。意大利與斯特蘭蒂斯、東風汽車三者微妙的關系,讓潛在合作變得復雜。

而廣汽集團也制定了2028年全歐計劃,但明確了“有需求才生產”,暫時以中轉倉和數字化服務網絡試水市場。

新勢力在歐洲銷量規模都比較小,而且缺乏持續性。在可見的未來,不會像以上企業那樣考慮產能靠前部署。

在歐洲有強烈拓展業務打算的這幾家企業,投資傾向大致可以分為兩類:一類是奇瑞、比亞迪、長安,都有積極和現實的推進策略落地;另一類則以東風、上汽和廣汽為代表,即擁有產能規劃,但尚未付諸實施。后者的歐洲產能配置需求,都設置了前置條件,其謹慎態度反映對歐洲需求不確定性的擔憂。

歐盟的機會主義路線

只要中企對海外市場有想法,歐洲市場是很難被無視的。

日本和韓國市場,前者有很深的非關稅壁壘,后者則太小。而澳新市場,大家不約而同地選擇用東盟產能去輻射,而非在地化生產。原因是兩國均已丟掉工業化的基本素質,成為農礦業富裕國家(荷蘭病),其曾經擁有的汽車產業,均已凋零。

除此以外的最大區域市場、最大連片發達國家市場,就只有歐盟。只要想在海外走高端化和規模兼具的擴張路線,歐洲市場就是必選項,只不過大家對時機的理解和把握,有不同看法。

歐盟在美國發起全球關稅戰之后,采取了對華緩和的策略。這固然暴露了其戰略短視,同時也揭示其策略具有機會主義傾向,具體仍取決于中美和歐美互動的結果。

既然中美仍處于僵持和對耗中,歐盟就覺得不應過早做出決策。此前其發起的反補貼關稅,其中的兩個意圖,是爭取中企本地化投資替代出口,以及迫使中企技術轉讓。但從實際效果看,中歐緩和,中企投資意愿才能重回積極軌道。疊加的關稅只會給中企帶來投資恐嚇,提示后者歐盟市場具有政策不確定性。

現在看,中企在歐投資地集中于對華關系友好的國家里,就足以證明以上觀點。

主要挑戰是供應鏈

即便不考慮政策層面的變數,中企在歐洲進行產能投資,面臨的主要挑戰并非直接生產成本,而在于供應鏈重構。有調查聲稱,中國電池成本低于歐洲20%。這是誤讀,因為脫離中國供應鏈和技術投資,歐洲人什么也搞不定,只會往投資無底洞里扔錢。

寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能在德國、匈牙利的生產基地,到2027年將形成2000GWh產能。這么龐大產能建成的前提,是足夠的需求。不能光指望歐洲企業拉動,中企的潛在投資也要算在里面。

電機、電控等核心器件,歐盟仍在依賴進口,任何電動車產能的初始本地化率不會超過50%。歐盟擁有全球最多的一級電子解決方案供應商,但中企在歐洲產能,車控系統同樣依靠中國供應。這反映了供應鏈一旦形成,具有中期慣性。

歐洲供應商缺乏競爭力的報價,則反映了其研產鏈路、供應鏈和人才儲備的全面差距。相比而言,技術差距反而是無關緊要的。

比亞迪的意圖,恐怕是復刻國內的全鏈垂直整合,即在匈牙利打造“超級工廠”,實現電池與整車生產的一體化,提升本地化率。

奇瑞則選擇與斯特蘭蒂斯合作共享后者在歐洲的零部件網絡,以縮短供應鏈半徑。這種“混合供應鏈”模式——核心部件自產、通用部件本土采購、高附加值部件進口——將成為主流。這與奇瑞堅持“賦能當地伙伴”的風格是相符的,奇瑞選擇投資歐洲更愿意合資和收購舊廠,也是這個道理。

目前,中企在歐洲的品牌認知度,仍處于初期階段。中國品牌電動車在歐盟某些國家占有率一度達到25%,但在關稅打壓下迅速下滑。大部分市場,仍將中國品牌的競爭力簡化為“性價比”。這個帽子不丟掉,就不會有大出息。利潤低不說,還動輒容易被各種“雙反”手段拿捏。

窗口期的理解

國內一些車企高管認為,對歐擴張存在機會窗口,大概是兩三年。一個理由是中企在電動化技術(包含供應鏈),領先跨國車企3年左右。跨國車企認識到這一點,豐田、大眾汽車、寶馬、奔馳都對中國技術研發和電動車產能,進行了一浪高過一浪的投資,奮力追趕。

從工業規模生產的角度,技術差距并不要緊,規模驅動能力才是雙方主要差距。當中國占據了全球汽車產量的33%、新能源車的67%、電池產量的70%之后,中國就成為全球電動技術的主要聚集地。對中國投資,能帶動全球新能源業務發展。

而中國汽車產業歡迎跨國車企“再投資”,一旦跨國車企新能源業務深度嵌入到中國新能源產業,中國品牌和跨國品牌的差距也就基本彌合了。到那個時候,跨國車企在歐洲和北美的既有市場布局,可能讓其重拾優勢(一旦“脫嵌”則優勢不再)。

因此,中企投資歐洲的確有兩三年的時間窗口。這可能也是幾家企業都將2027年作為節點的邏輯基礎。

如果以風險評估的結果為前提去考慮歐洲產能業務,可能錯失歷史性機遇。原因很簡單,任何風險評估都是不準確的,無法預料到“黑天鵝”和“灰犀牛”,但只要承認窗口期存在,就意味著投資行動存在最佳動作期,就是眼下。

因此,歐盟政策反復性、文化融合難題、工會等風險問題,是否應該讓位于戰略機遇判斷,是各家企業需要思考的主要內容。

從時間軸來看,全球產業權力正從西方技術霸權,向東亞和中國轉移。市場體量、發電量、鋼鐵、其他基礎材料產業的量能,都證明這一點。惟有快速持續地深化海外布局,才有可能打造出新的跨國品牌。

現在實際投資速度已經產生分化,要不了幾年,就將看到中國車企在歐洲投資結果的差距,至少要比他們在國內的差距要大得多。