如果把視線拉回到2020年,那一年的中國汽車市場還是一個非常常規的市場。燃油車市場的基盤相對穩定,新能源的發展苗頭也沒那么激進。就是在這樣一個市場中,呈現了非常典型的細分市場特征。

比如在10-15萬級的細分市場,我們既能看到合資品牌中的軒逸、卡羅拉、朗逸等緊湊型轎車依舊是市場主力,其次是H6、CS75、博越等自主品牌緊湊型SUV繼續擴充市場份額,再加上合資小型SUV中的逍客、繽智等加以點綴。

不難看出,這是一個百花齊放的市場。只要稍微努力一點,就能從其中分一杯羹,比如轎車方面有英朗和思域、帝豪和逸動,SUV方面有榮威RX5和瑞虎8、途岳和探歌等等。每家車企都有機會,每款車型都能看到希望。

當然,從數據上來看,即便是到了2024年,各個細分市場的占比中,10-15萬市場仍然以高達33%的占比一騎絕塵。因此,不少車企也看重這一市場潛力,不斷推陳出新。但是,當中國新能源汽車產業跨越式發展之后,這一細分市場,反而成了眾多車企最難攻破的陣地。

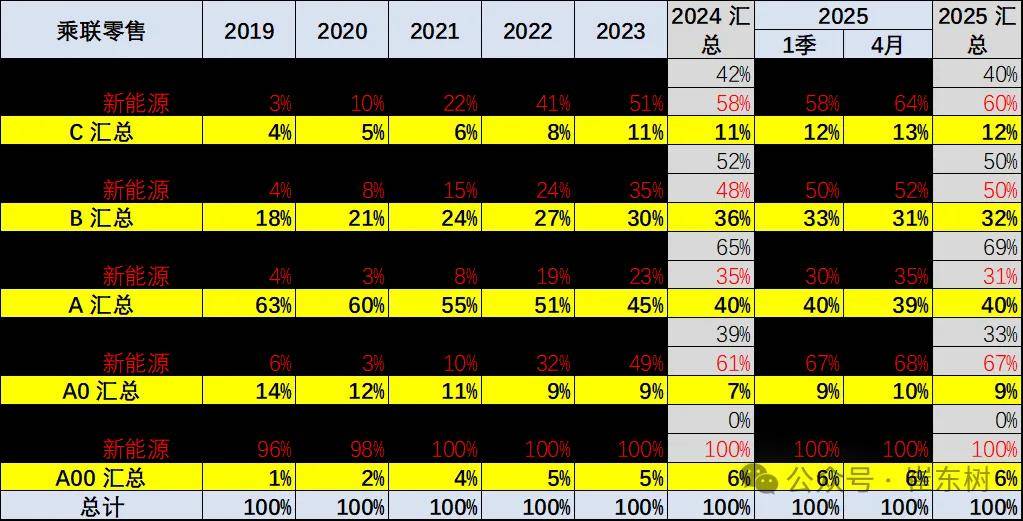

即便是2025年1-4月份,中國新能源汽車滲透率達到了42.7%,這意味著在每100輛汽車中,有42.7輛是新能源汽車。但在這個細分市場中出現了一個奇怪的現象:頭部效應加劇明顯,車企前期布局不夠深入,導致現在有點束手無策的意味。

01

一塊難啃的骨頭

本文統計了從2024年11月到2025年4月之間的6個月中,售價在10-15萬元之間的所有新能源車型銷量,并從中摘取了前11名。從數據表現來看幾個比較有意思的看點:品牌高度集中,越級車型較少,整體銷量普通。

首先從品牌高度集中來看,前11名基本上只有比亞迪、吉利、廣汽、和小鵬5家車企。毫無疑問,比亞迪憑借4款車型遙遙領先于其他車型,也貢獻了這11名總銷量中的半數還多。另外,吉利銀河和小鵬算是杰出的后起之秀,廣汽和長安則表現穩定。

然后看其中的車型類別。一直以來,中國品牌汽車于外資品牌之間的競爭,始終離不開越級這個詞。無論是配置、空間、動力等,卻以更低的價格提供了高性價比的選擇。所以,才會有4月份自主品牌在乘用車市場的份額提升至65.5%。

但是在此次統計的表格中,大部分車型還是我們通常所熟悉的緊湊型級別,只有比亞迪憑借兩款新車型達到了中型車尺寸。這也可能意味著,在10-15萬元這個價格區間中,消費者對車型大小的感知或者傾向度并不明顯。

最后是整體銷量。如果翻看2020年這個細分市場的車型銷量,基本上是每月2萬輛銷量起步,頭部幾款車型更是經常盤踞在3萬輛朝上。但是在本次的表格中,月銷2萬輛已經是頂峰,更多的車型可能連月銷1萬輛的狀態都沒有。

比如長安汽車旗下的兩款車型,雖然排名進入前10,但是銷量確實不算出色。榜單中表現最佳應該非小鵬MONA M03莫屬,這款車型最大的亮點就是配備了組合輔助駕駛功能,在產品力上逐漸與頭部車型靠近,故而才取得佳績。

實際上,吉利銀河的2款車型也是新車上市即熱門的選手。最重要的原因和小鵬一樣,與頭部品牌的產品力無限接近,然后在某一方面有著突出的優勢,比如銀河E5的空間、星艦7的價格,再加上吉利的體系力,在價格相差不大的前提下想不火都難。

那再回到文章開頭的問題:為什么在10-15萬元區間市場,新能源產品的發展還是偏慢?有一組數據或許能解答:今年1-4月份,在A級車市場,傳統能源銷量占比為69%,新能源銷量占比為31%。也就是說,這里面有近7成的消費者還是選擇了油車。

通常情況下,10-15萬元的A級車市場,主要以首次購車人群為主。因此,他們對于第一臺車的長期使用價值、便利性、保值率等更為看重。這些痛點,使得追求務實的首次購車群體更傾向于選擇傳統燃油車。

此外,部分費者對新能源車型的續航與補能存在焦慮。其次,大部分車企在該價位段的新能源車型,其技術成本與價格平衡上仍有不足,難以在性價比上打動消費者。所以,綜合以上因素,或許才是10-15萬元級別新能源車型難有亮點的原因。

02

擋不住的新車洪水

但市場難做車企就會放棄嗎?況且還是這么大的一個細分市場,顯然不會。尤其是這幾年供應鏈的成熟、智能化技術的飛速發展,以及不少車企面臨著嚴峻的生存考驗。從微型車到方盒子、從大5座到中大型SUV,車企們已經布局的嚴絲合縫。

所以面對10-15萬級市場這么大一塊蛋糕,沒有人會坐視不管。而今年以來,就有不少車型相繼上市,比如吉利銀河星耀8、、二代哈弗梟龍MAX、海獅05EV、2025款極狐阿爾法S5、風云A8L、AION RT、星海S7、寶駿享境等等。

甚至還有合資品牌也來湊熱鬧,廣汽豐田鉑智3X售價10.98-15.98萬元,東風日產N7售價11.99-14.99萬元,長安馬自達EZ-6優惠后將至9.98-13.98萬元。看看這些車型的價格,要比不少自主品牌新能源車型的價格還低。

而且,此次下場的車企們,是真正做到了帶著越級來的優勢沖擊這個原本作為A級市場的價格帶。像星耀8、星海S7、寶駿享境,以及東風日產N7、長安馬自達EZ-6等,放在以前可是標準的“532”車型,即5米車長3米軸距20萬級,如今直接變成了“531”車型。

這些新車型的推出,如同投入平靜湖面的巨石,無疑在10-15萬級市場掀起了驚濤駭浪,徹底打破了這一價格帶原有的平靜格局。對于消費者而言,這無疑是一次利好,更多的選擇、更高的性價比,讓他們能夠以更實惠的價格享受到原本不可能的配置與體驗。

以往,消費者在10-15萬的價格區間內,往往只能在有限的車型和配置中徘徊,難以滿足對空間、性能、科技等多方面的需求。從客觀事實上來看,大部分新能源車型比傳統油車更具優勢。而如今,隨著這些“531”車型的入局,將極大豐富了市場市場的空白。

對于車企來說,這一市場的競爭也愈發激烈。自主品牌憑借對本土市場的深入了解和對消費者需求的精準把握,不斷推出具有競爭力的產品;合資品牌則憑借其強大的供應鏈能力和品牌影響力,試圖在這一市場分得一杯羹。

這種激烈的競爭促使車企們不斷提升產品質量、優化服務體驗,以吸引更多的消費者。從市場發展的角度來看,這一現象也預示著10-15萬級市場將迎來新的變革。車企們將更加注重產品的差異化和個性化,以滿足不同消費者的需求。

可以預見,未來10-15萬級市場的競爭將更加白熱化。這些自主品牌車型各有亮點,與合資品牌展開差異化競爭。未來 10-15 萬元區間市場,究竟是合資品牌憑借品牌底蘊與價格逆襲,還是自主品牌新能源車依靠技術創新與性價比突圍,市場走勢充滿懸念。