最近,中美關系似乎有所緩和。5月12日,中國和美國聯合發布“中美日內瓦經貿會談聯合聲明”(以下簡稱“聲明”)。

聲明指出,中美雙方認識到雙邊經貿關系對兩國和全球經濟的重要性。美國承諾將于2025年5月14日前,其對中國24%的關稅在初始的90天內暫停實施,同時保留按規定對部分商品加征剩余10%的關稅。中國也做了相應承諾。

也就是,在90天內,美國取消91%的報復性關稅,暫緩征收24%的對等關稅,將對中國的整體關稅從145%降至30%。中國也承諾對美商品相應的反制關稅從125%降至10%。

這對于中美汽車進出口貿易也是一個利好消息。至少可以預見,這3個月內,中美進出口汽車貿易或將出現反彈。在今年3月時,中國出口業務同比增長12.4%,部分原因就是企業在關稅進一步升級前加速“搶出口”。

至于未來中美關稅政策如何,還要看3個月后雙方再談判的結果。但必須指出的是,作為兩國經濟支柱產業,汽車行業將繼續成為博弈焦點。且不影響此前在中美貿易下,中國對北美進出口汽車業務受到的沖擊。

誰是對北美出口主力軍?

美國作為北美地區的核心市場,與加拿大、墨西哥形成的自貿體系,是中國汽車出口的重要目標區域。所以,在統計汽車出口數據時,蓋世汽車將范圍擴大了北美市場的三大主要國家——美國、加拿大和墨西哥。

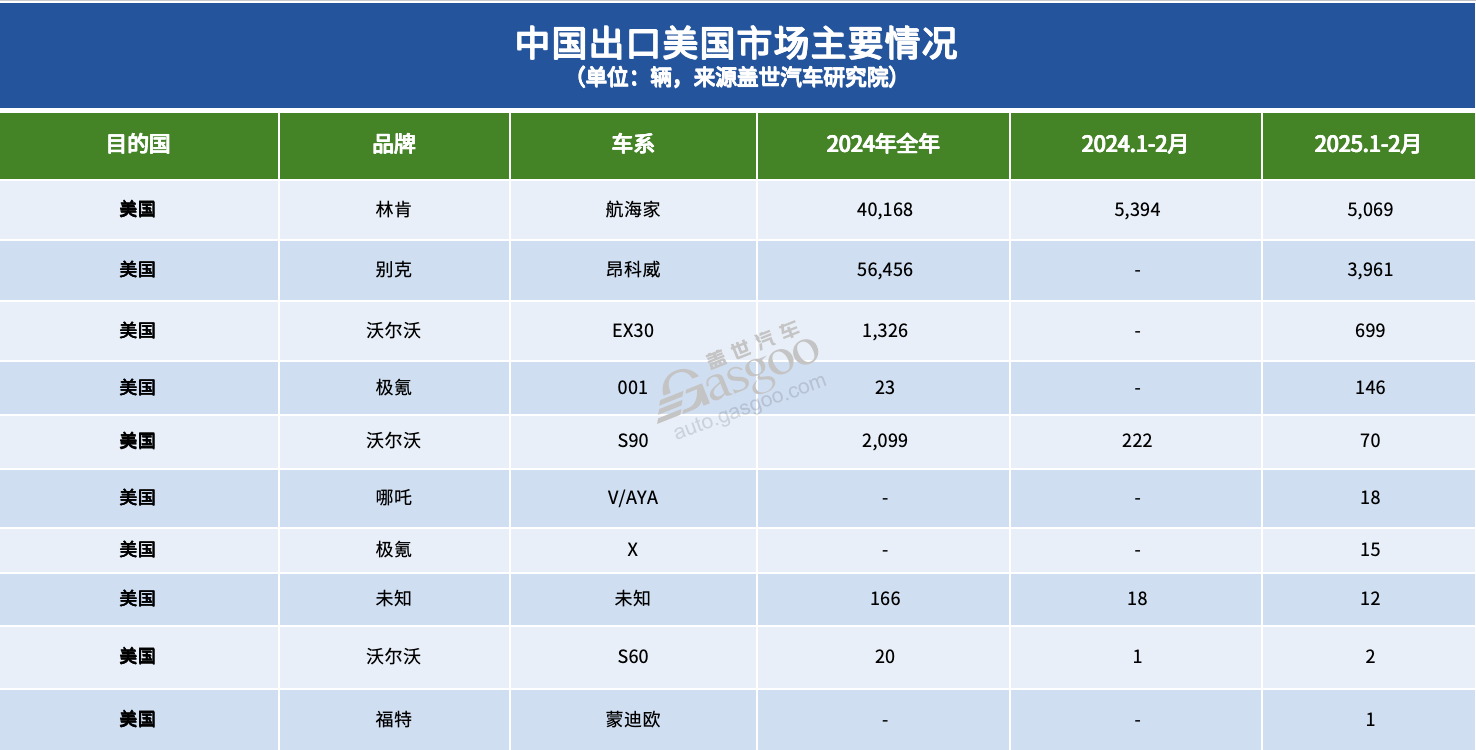

由于中美貿易戰的關系,中國對美國汽車出口規模并不大。2024年,中國向美國出口汽車約10萬輛,相較歐盟和東南亞等其他主要汽車出口國,規模偏小。并且為規避關稅,出口美國的汽車以油車為主。今年在美國對等關稅實施前,1-2月我國對美國汽車出口量較去年同期增長69%,累計接近萬輛。

出口美國的主力軍是利用中國制造優勢的美系車企及少數通過國際化布局的中國車企。

去年,美系在華合資企業占中國對美國汽車出口的95%,達9.6萬輛。通用汽車以5.6萬輛成為對美出口最大單一車企,緊隨其后的福特通過林肯品牌出口量超4萬輛。今年前2月,通用出口接近4000輛,福特林肯保持5000輛水平,表現穩健。特斯拉上海工廠則主要供應亞洲和歐洲,去年對美出口不足百臺。

通用和福特兩大美系車企返銷美國市場,既能借助本土品牌認知度和銷售渠道克服貿易壁壘,又能消化中國工廠不足五成的利用率。

值得注意的是,還有“借船出海”的中國品牌。上汽通用五菱(上汽集團、通用汽車和五菱合資品牌)利用通用銷售渠道向美國市場推廣繽果、晴空。但因為是車,此前受電動汽車關稅暴漲影響,今年目前暫停出口至美國計劃。

吉利控股集團通過沃爾沃和極星渠道將極氪帶入美國市場,去年銷售數十輛。加上沃爾沃和極星,吉利控股去年對美出口約5200輛。同樣因關稅問題,極氪暫停向美出口。

隨著中美暫緩關稅戰,中國對美出口電動汽車或將恢復。

而其他中國品牌對美國市場直接出口幾乎為零。上汽集團旗下品牌的出口銷量同樣微不足道。其他車企如長安汽車、東風汽車、廣汽集團和零跑汽車對美國的出口量,也僅為象征性數字。

由此猜測,這些有限的出口很可能是為了市場調研或展示車型,而非商業化銷售。畢竟,在此前的高關稅環境下,這些品牌難以在價格和品牌兩方面同時與既有競爭對手抗衡。除此外,中國自主品牌在美國市場還面臨包括品牌認知度低、銷售網絡不完善等問題。

中國自主品牌其實走的是“墨西哥路線”。面對“闖美”障礙,多數中國品牌選擇墨西哥作為跳板。有觀點認為,通過北美自由貿易協定,部分中國品牌可能從墨西哥再出口至美國,以規避高關稅。

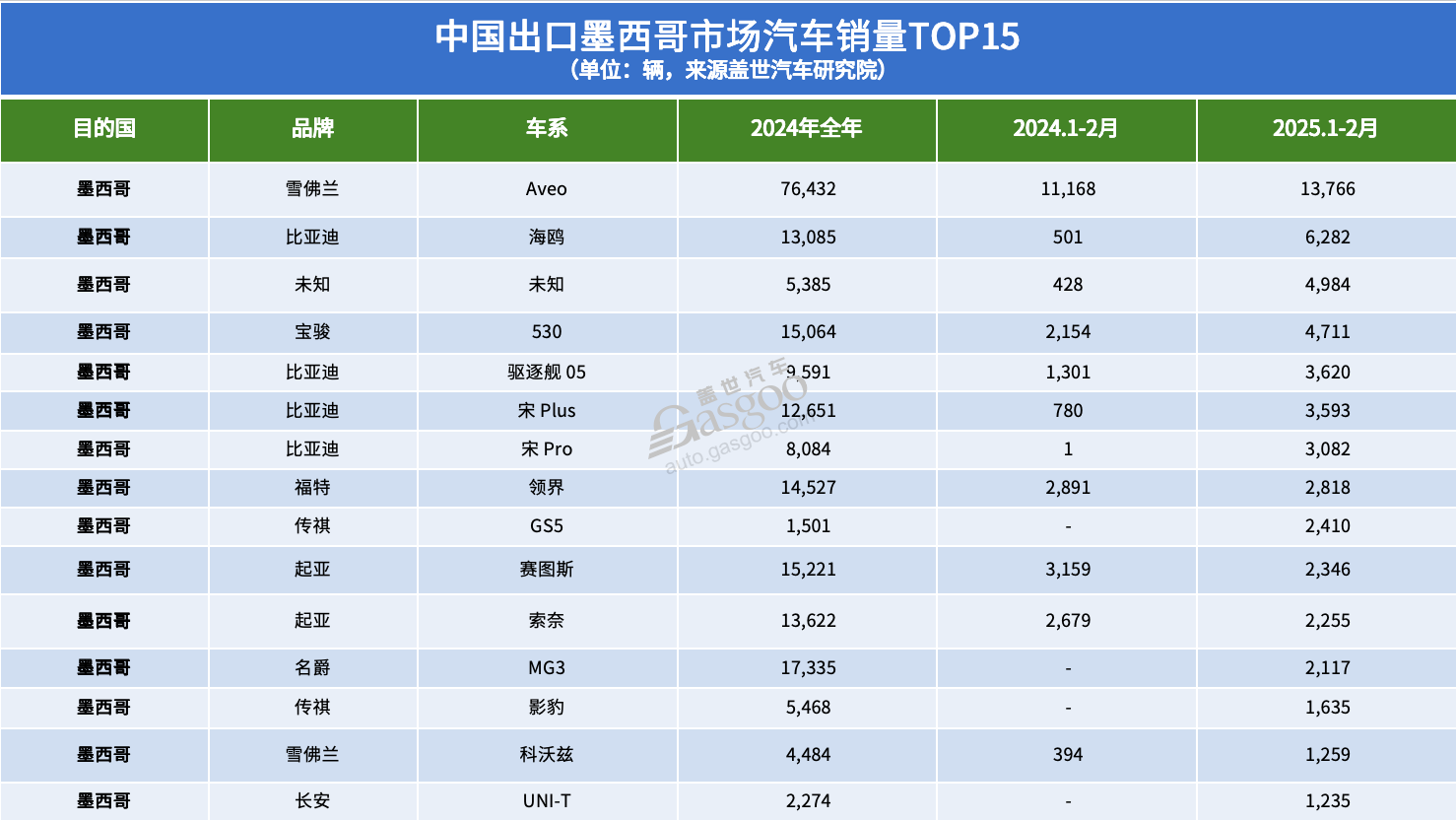

2024年中國向墨西哥出口汽車超34萬輛,其中中國品牌達19.3萬輛,占向該國出口總量的56%。墨西哥統計局數據顯示,中國自主品牌去年已占據當地市場兩成份額。

比亞迪表現極為突出,去年向墨西哥出口達4.7萬輛,超越上汽名爵的3.4萬輛,成為當地最暢銷的中國車企。奇瑞汽車、上汽通用五菱寶駿、吉利汽車、廣汽傳祺四大品牌在墨西哥銷量也突破萬輛。目前,約有20家中國品牌在該市場銷售。

此外,美系、韓系也是中國向墨西哥出口汽車的中堅力量之一。通用汽車2024年從中國工廠向墨西哥出口了8.1萬輛(不包括上汽通用五菱),位居中國對該市場出口品牌銷量首位。

然后是起亞,出口量接近3萬輛,占中國對墨西哥出口份額的9%左右。還有福特汽車,去年向墨西哥市場出口了1.5萬輛。特斯拉上海工廠去年也輸送了5000余輛汽車。

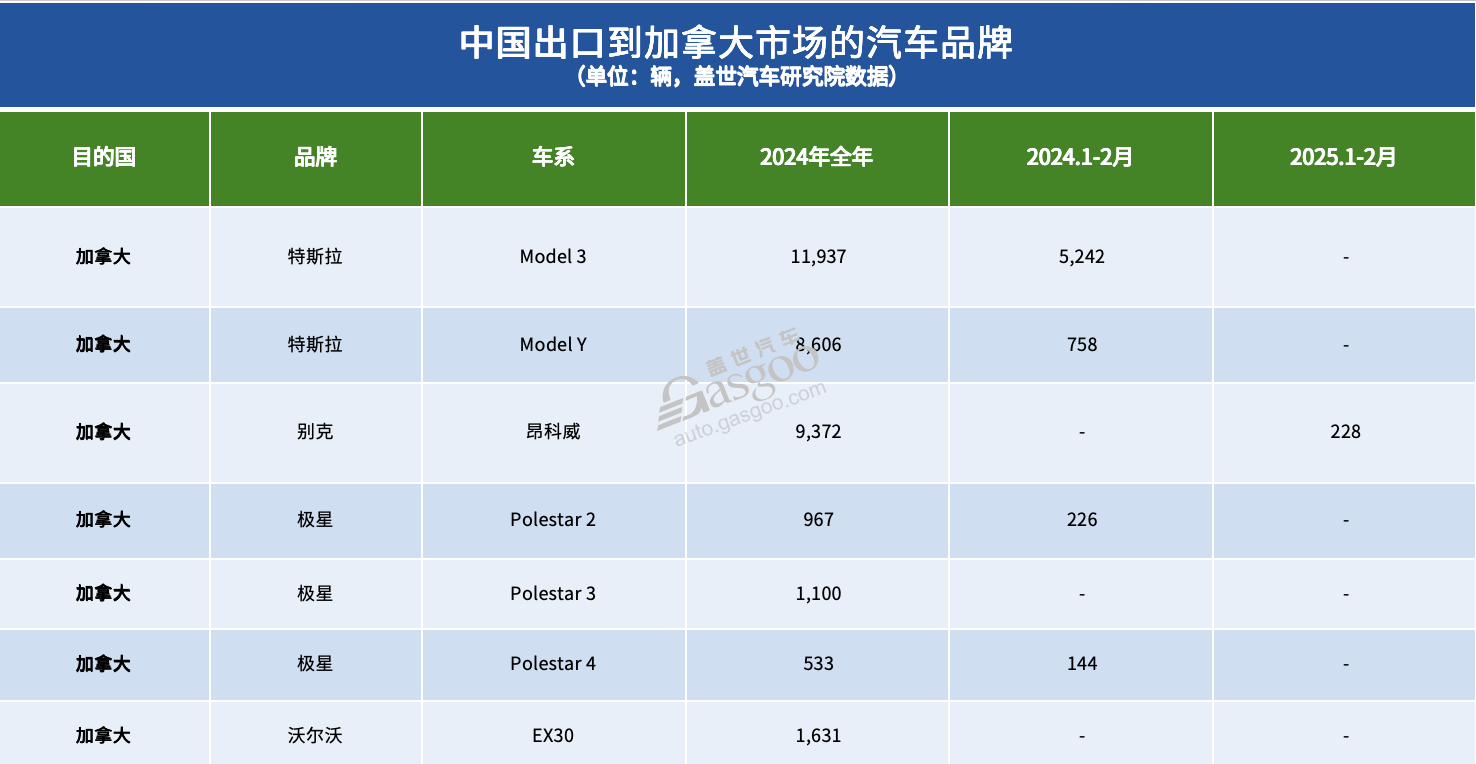

中國品牌在加拿大市場同樣受到制約,對該地出口主要由沃爾沃、極星、通用汽車和特斯拉四大歐系和美系品牌貢獻,而中國自主品牌尚未正式踏足。其中,特斯拉上海工廠是向加拿大市場的出口主力,去年超過2萬輛,占向該地出口總量的5成左右。

出口格局:三國呈現差異化

從各車企向北美市場出口的品牌與車型來看,中國、墨西哥和加拿大三大主要國家呈現出明顯的差異化特征,這既反映了政策影響,也體現了不同市場消費者需求的獨特性。

中國向美國市場出口的車型相對單一,僅有30款,遠低于墨西哥的110款產品。

幾大美系車企中,通用汽車主要出口昂科威一款車型;福特汽車以林肯航海家為主力,領界和蒙迪歐的出口量極少。特斯拉主要是出口Model 3和Model Y,但規模極小。除此外,沃爾沃是向美國出口較多的歐系品牌,2024年出口量3000余輛。

這些品牌有一個共同點,均專注于高端市場。例如別克昂科威在美售價(含運費)超3.7萬美元(約合人民幣27萬元)。林肯航海家作為,出口至美國市場的售價區間約34.86萬-51.49萬元。

而且,中國向美國市場出口的汽車,近兩年以油車為主。尤其是美系返銷車型,除特斯拉外,都是燃油車。

反而是吉利控股旗下的極星和沃爾沃是向美國出口電動汽車的主力,車型包括極星1、2、3三款車型,以及沃爾沃EX30,去年合計出口量接近3000輛。然而,美國去年宣布對中國電動汽車執行高額關稅政策后,今年極星和沃爾沃EX30前2月銷量銳減。其中,極星系列暫停銷往美國市場。

中國向墨西哥市場出口的汽車,則兼顧油車和電車。其中,中國品牌是向該市場投放電動汽車的主力,美系、韓系等則以油車為主。

從出口車型銷量來看,雪佛蘭Aveo去年以7.6萬輛的銷量位居榜首,顯示出美國品牌在墨西哥的強大影響力。起亞的賽圖斯同年銷量突破1.5萬輛,排在出口第三位。同時期的中國品牌在這一市場表現也可圈可點,出口墨西哥市場車型銷量TOP10中,斬獲了6個席位。其中名爵MG3以1.7萬輛位居第二。

仔細觀察會發現,上述暢銷的車型多為價格親民的緊湊型轎車或小型SUV。這源于當地消費者對價格的高度敏感性,迎合了其對經濟性和實用性的需求。

與此同時,得益于當地對新能源車的逐步接受,中國品牌憑借技術領先以及產品成本優勢,推動墨西哥新能源市場銷量實現大幅增長。數據顯示,去年中國向墨西哥市場出口新能源汽車超8萬輛規模,其中中國品牌占據絕對主導。

比亞迪的海鷗和宋Plus去年銷量都超過了萬輛,驅逐艦05也接近萬輛水平。此外,奇瑞和吉利等品牌車型,如瑞虎3X(1.1萬輛)、歐萌達(7529輛) 和繽越(3087輛)等,也在墨西哥市場占有一席之地。

中國向加拿大出口的車型數量最少,僅有12款車型,而且是以電動車為核心。其中,特斯拉Model 3(1.2萬輛)和Model Y(8606輛)占據絕對主導地位,占去年出口總量的約五成。

除了特斯拉,別克昂科威(9372輛)、林肯航海家(4499輛)和沃爾沃XC60(4064輛)同期在加拿大也有一定市場,但整體銷量遠不及特斯拉。與美國類似,中國品牌在加拿大的份額較為有限,名爵、比亞迪等品牌的車型幾乎未見蹤影。這可能與加拿大市場的品牌偏好和較高的市場進入門檻有關。

三國市場的產品類型差異化背后,是多重因素的綜合作用。首先,經濟水平是關鍵驅動因素。墨西哥的較低收入水平使該地消費者更注重價格實惠的車型,而美國和加拿大的高收入水平更愿意為豪華車和電動車買單。

政策環境同樣不容忽視,加拿大的電動車補貼和較為完善的充電網絡直接推動了特斯拉的成功,而美國和加拿大存在的關稅貿易壁壘限制了中國品牌的進入。墨西哥作為北美自由貿易區成員,較低的關稅和開放的市場環境使其成為中國品牌的主要出口目的地。

圖片來源:長城汽車

從出口品牌的多樣性來看,墨西哥市場最為豐富,涵蓋了比亞迪、名爵、奇瑞、吉利等多個中國品牌,以及雪佛蘭、起亞等國際品牌。美國市場則以通用汽車(別克、雪佛蘭)和福特(林肯)等本土品牌為主,輔以少量歐洲品牌如沃爾沃和極星。加拿大市場以特斯拉為核心,通用和福特的高端品牌為輔,品牌集中度相對較高。

然而,在美國關稅反復的壓力下,中國對墨西哥和加拿大的汽車出口業務充滿了不確定性。

格局變遷:從美進口車持續下滑

與中國對北美出口汽車呈現增長態勢形成鮮明對比的是,中國從美國(北美市場,只有美國是汽車出口大國)進口汽車的規模正在經歷顯著萎縮。

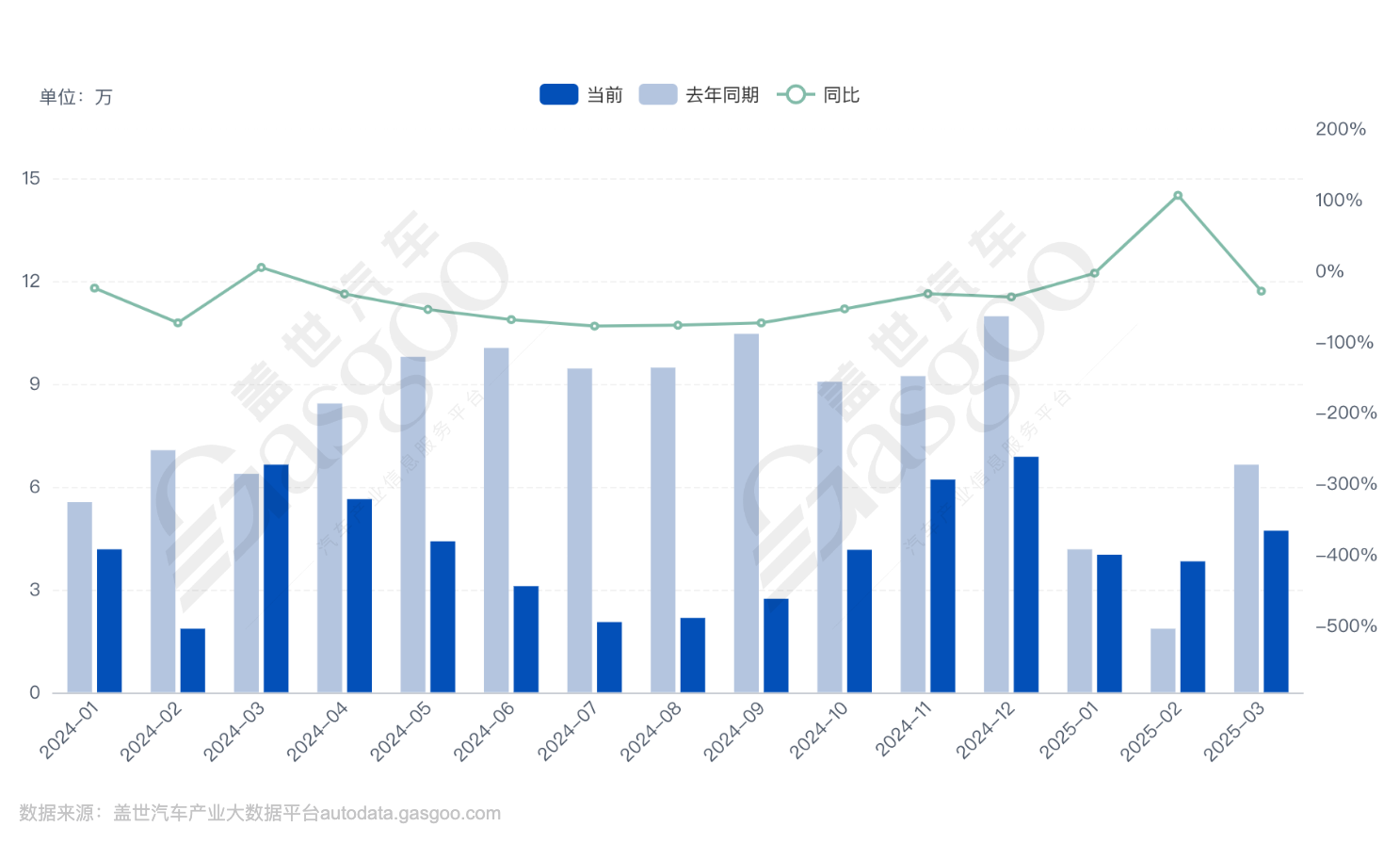

這一下滑趨勢始于2018年中國對美國汽車加征25%關稅,盡管之后幾年關稅政策有所波動,但總體進口量始終未能恢復至貿易戰前水平。2021年中國從美國進口汽車約15.5萬輛,而后因貿易摩擦加劇而大幅下降,到2024年進一步降至約10.9萬輛,僅為七年前(28萬輛)的三分之一左右。

2025年2月,中國對美國大排量(>2.5L)汽車再次加征10%關稅,進一步抑制了進口勢頭。

從美國進口的汽車主要以高端產品為主,涉及的品牌包括奔馳、寶馬、凱迪拉克等豪華品牌。

數據顯示,2024年中國從美國進口的奔馳汽車高達6萬輛,占總進口量的六成左右。據報道,奔馳在華銷售的GLS、GLE、邁巴赫GLS均由其美國阿拉巴馬工廠生產。

受此前的關稅壁壘影響,疊加國內競爭日益激烈,奔馳已決定將主力進口車型GLE引入國內工廠生產。考慮到GLE去年銷量達4.4萬輛,這一決策意味著奔馳2026年從美國進口到中國的銷量將出現斷崖式下跌。

中國從美國進口的另一主力品牌是寶馬,去年進口量接近2萬輛,占美國對華汽車出口總量的17.4%。其在華銷售的X7等由位于美國南卡羅來納的工廠生產。奔馳和寶馬構成了美國對中國汽車出口的絕對主力,合計占據了七成份額,而美國本土車企去年則僅貢獻了不到萬輛的出口量。

福特、通用、特斯拉和克萊斯勒四大美系本土車企均有產品向中國市場出口,且主要是定位豪華或越野的車型,如凱迪拉克、林肯、Jeep、道奇等。然而從出口規模來看,呈逐年下滑態勢。

2024年,四大車企對華出口總量僅為0.7萬輛,其中唯有克萊斯勒全年出口量突破2000輛。進入2025年,受關稅波動影響,中國從美進口汽車大幅下滑,今年前兩個月,四大美系車企對華出口量不到600輛,較去年同期驟降60%。

高額關稅是一大原因,其導致從美進口汽車的成本大幅提升。以特斯拉為例,在中國銷售的Model S和Model X主要由美國加州工廠生產。據業內人士估算,在加征關稅執行后(中國反制裁后對美進口商品關稅已達125%),Model S的進口總成本飆升至101.25萬元,再加上物流、倉儲等費用,終端售價可能突破130萬元。

由于售價已超出市場承受范圍,特斯拉中國官網此前已暫停銷售Model S和Model X兩款進口車型。不過,隨著中美關系緩和,關稅下降,特斯拉或將恢復進口兩款車型。

圖片來源,特斯拉

但關稅壁壘之外,中國從美國進口汽車銷量下滑,關鍵在于國內競爭環境發生了變化。

從車型結構方面看,大型SUV和高端轎車一直是美國對華出口的主力,如凱迪拉克、林肯領航員和特斯拉Model S。然而,隨著中國本土品牌在這些細分市場的快速追趕,以及消費者對電動化和智能化的新需求,這些傳統優勢車型的市場空間被不斷壓縮。

2024年,中國電動車銷量占全球的60%以上,本土品牌如比亞迪、蔚來和小鵬等在智能電動化技術方面取得突破,不再局限于價格戰,而是能夠在產品力上與國際品牌展開競爭。

從產品線布局看,中國品牌已經覆蓋從微型車到豪華車乃至超豪華車的全系列產品,滿足了不同層次消費者的需求。傳統上依賴進口的高端市場也逐漸被國產中高端品牌如問界、蔚來、理想、坦克、仰望等侵蝕,進一步壓縮了美國進口車的市場空間。

中國消費者對國產品牌的信任度提升,尤其在電動車領域,這是從美國進口汽車銷量下滑的另一個重要因素。本土品牌通過輔助駕駛技術和智能座艙滿足了年輕消費者對智能化的需求,而美系車企在這些領域的創新相對滯后。

同時,中國政府通過新能源車補貼、購置稅減免等政策支持本土品牌或本土產車型的發展。2024年,這些政策覆蓋了大部分中國品牌車型,而進口車則無此優惠。此外,地方政府對本土車企的采購傾斜也削弱了包括美系車企在內的外資車企市場競爭力。

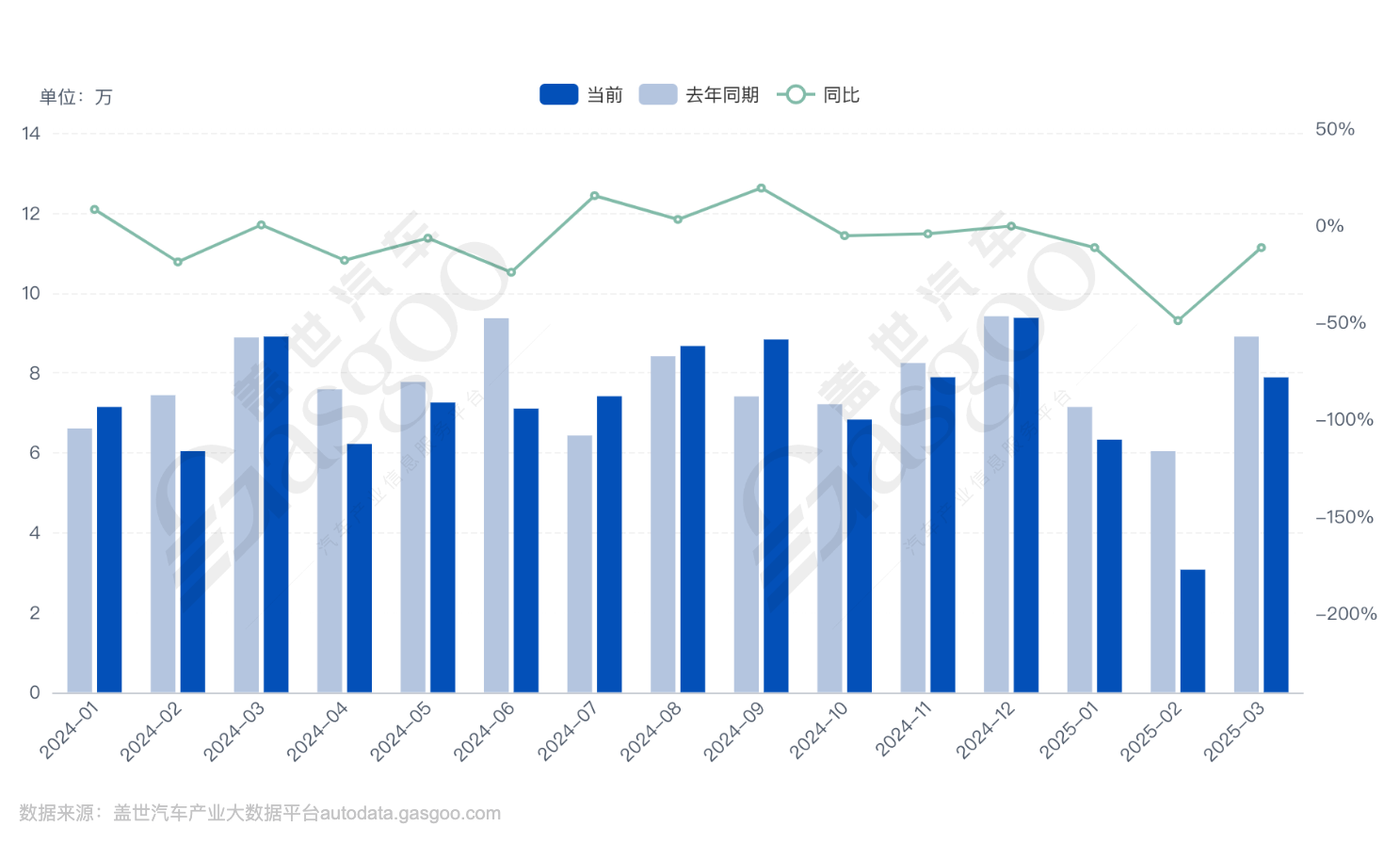

通用汽車2024年至今月銷量走勢,來源蓋世汽車產業大數據

不僅進出口業務受阻,美系車企在中國市場的處境也并不樂觀。通用汽車在中國市場去年已由盈轉虧,全年銷量從頂峰時期的400萬輛下降至200萬輛規模(其中上汽通用五菱貢獻超150萬輛)。

福特汽車在中國市場同樣表現疲軟,在華銷量從2016年的接近127萬輛下降至2024年的約30萬輛。盡管福特引入了Mustang Mach-E等電動車型,但市場反響平平。

克萊斯勒在中國市場節節敗退后,目前僅保留了進口業務,但主力品牌吉普難以與本土競爭對手抗衡。

特斯拉2024年至今月銷量走勢,來源蓋世汽車產業大數據

特斯拉同樣面臨被本土品牌圍攻的困境。蓋世汽車研究院分析師認為,特斯拉存在車型換代更新過慢的問題,加上FSD輔助駕駛系統遲遲未能入華,導致品牌“光環”漸退,產品競爭力大幅下滑。與之相對的是,中國本土高端品牌持續崛起,補強智能化技術,縮小與特斯拉的差距,進一步擠壓了特斯拉在華市場。

根據乘聯會數據顯示,特斯拉今年前兩個月累計銷量為9.4萬輛,同比下降28.7%。盡管3月環比銷量暴漲至7.9萬輛,但這只是“曇花一現”。4月,特斯拉中國市場銷量又降至5.8萬輛,同比下降6%。

盡管中美關系有所緩和,但考慮到中國進口美系車規模有限,整體對美系車在華市場影響并不算大,關稅下滑短期內還可能加大從中國返銷汽車的規模。而且,鑒于美國關稅戰的反復,中國汽車企業向美國、加拿大兩大市場出口,仍需要謹慎。

整體而言,中美貿易摩擦背景下的汽車貿易格局正在發生深刻變革。關稅壁壘雖然短期內對雙方都造成了沖擊,但長遠來看可能會加速全球汽車產業的重組。

而面對中美貿易戰反復,在中國市場份額萎縮,本土品牌崛起的多重壓力下,美系車企在華正面臨艱難抉擇:一是深化本土化生產,通過合資企業或獨資工廠規避關稅不確定性;二是調整產品結構,從傳統大排量豪華車向智能電動化轉型以迎合中國消費升級;三是戰略性收縮,將資源集中于利基市場或轉向貿易環境更友好的區域。

是走是留,取決于美系車戰略調整的速度,以及對中國市場的看重程度。當然,中美關系如何緩和,可能會增加美系車企留華的可能性。