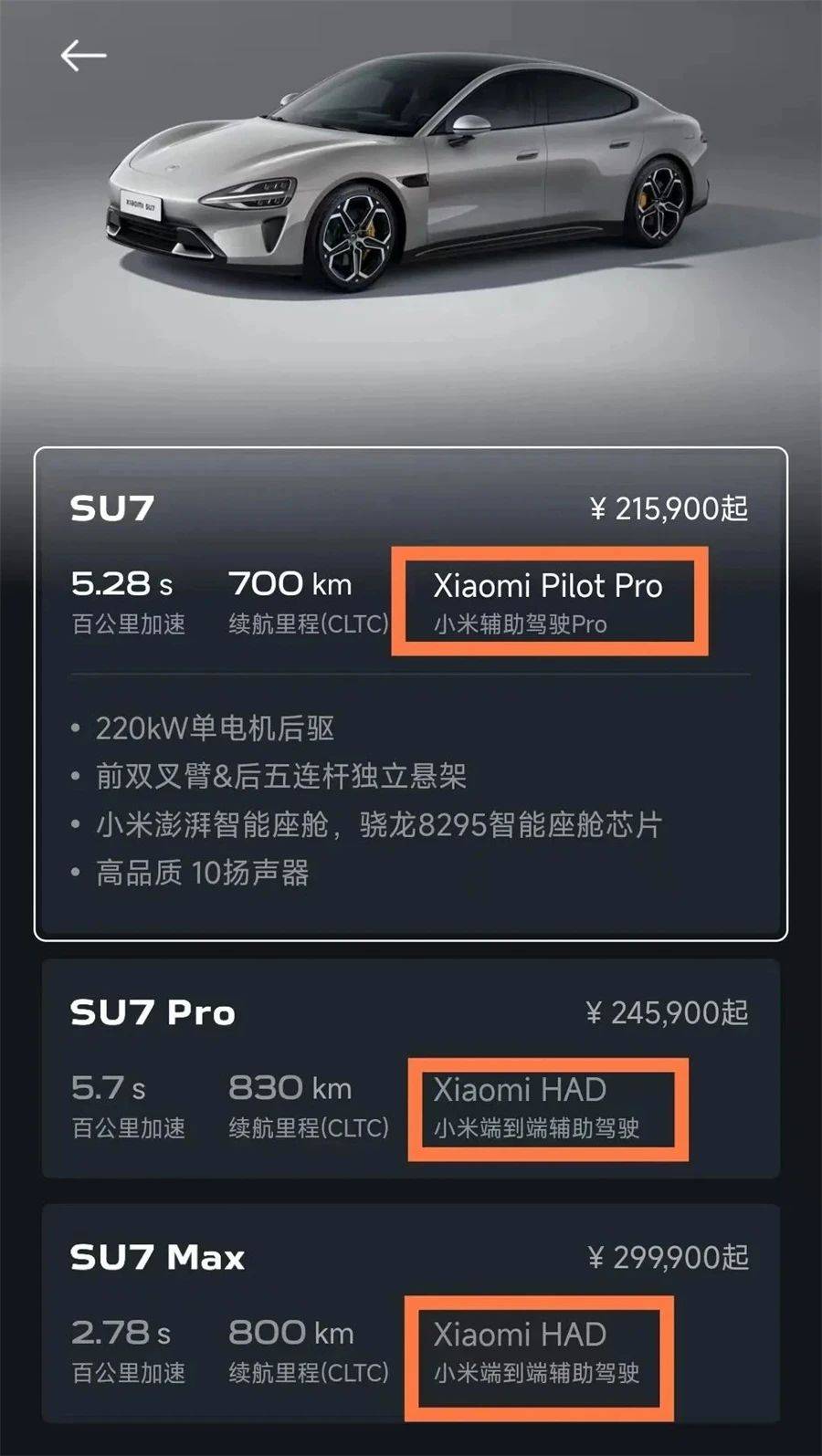

最近打開小米汽車官網的消費者會發現,SU7系列的智能駕駛系統名稱出現了微妙變化——“Xiaomi Pilot Pro”改稱“小米輔助駕駛Pro”,“Xiaomi HAD”變成了“小米端到端輔助駕駛”。

這場看似普通的文字游戲,實則掀起了智能汽車行業的命名革命:特斯拉FSD更名“智能輔助駕駛”,比亞迪“天神之眼”化身“駕駛輔助系統”,就連小鵬的NGP都悄悄摘掉了“自動導航”的帽子。

當車企們集體在命名簿上“改作業”,這場由工信部主導的行業正名運動,正在揭開智能駕駛技術發展進程中最為戲劇性的一章。

就在不久前,工信部發布的《智能網聯汽車產品準入及軟件在線升級管理公告》,其中明確規定車企需停止使用“自動駕駛”“智駕”等模糊表述,統一采用“輔助駕駛”或“智駕等級+輔助駕駛”的命名方式。

這就像突然要求所有奶茶店把“芝士”改叫“奶蓋”,整個行業都在手忙腳亂改菜單。早在上海車展開幕前,車企的智駕營銷就集體上演了一場“連夜改PPT”的劇情。有工作人員甚至透露,為了規范語言,幾乎全部的宣傳物料都曾爭分奪秒地被修改和重做。

不過,看似突然的政策調整,實則醞釀已久。NHTSA(美國國家公路交通安全管理局)統計,2023年全球涉及L2級輔助駕駛的事故中,超70%因駕駛員過度依賴系統導致。

最典型的案例是,近年來,某些車主開著“全場景智駕”功能在高速睡覺,結果車輛未能識別施工路障,這種對智駕的過度信任發生了不少事故。但真正讓官方下場的導火索還是今年3月,一輛啟用NOA功能的小米SU7在安徽高速發生的爆燃事件。

很快,監管部門的雷霆手段下達,車企們也開始在智駕宣傳上變得“沉默寡言”。不過,被迫摘掉“智駕”光環的車企們,卻也摸索出一套新的“摩爾斯電碼”。

當前,多數車企門店不再強調城市NOA覆蓋范圍,不再突出“脫手駕駛”賣點,更多銷售人員轉而介紹空間表現、座艙舒適度和娛樂系統等基礎配置。

即便是此前主打智駕賣點的小鵬與華為鴻蒙智行也“收斂”了不少。據悉,小鵬銷售人員僅在用戶主動詢問時解釋導航輔助功能,并同步說明“需保持注意力”。華為鴻蒙智行則明確標注“高階智能駕駛僅支持高速場景最長90秒脫手行駛”。

與此同時,各車企門店開始注重對硬件參數與技術細節的凸顯。例如,將激光雷達線數從128線升級至192線,并標注為“環境感知增強版”;小米SU7 Max強調雙Orin-X芯片算力疊加,突出“端到端架構”的OTA升級潛力;特斯拉宣稱系統學習里程突破100億英里,小鵬強調用戶貢獻5.6億公里訓練數據。

這種轉變讓智能駕駛技術從“玄學”走向科學。就像手機評測從"流暢體驗"轉向"應用啟動速度測試",消費者開始獲得更直觀的技術認知坐標系。

值得注意的是,新規時代,消費者也需要掌握一套“命名考古學”:“Pro”大概率有激光雷達,“Max”通常雙芯片,“Ultra”必定配置拉滿。

同時,描述中的“覆蓋95%用車場景”實際指“不包括城中村、無標線道路和雨霧天氣”;“支持200種障礙物識別”可能漏了“中國式過馬路”。

此外,當車企說“接管率下降30%”,要追問基數是多少,“學習100萬公里數據”需確認是否包含中國復雜路況。

某汽車博主總結的新購車口訣頗具玩味:“叫‘輔助’的未必弱,改‘系統’的可能強;別看名字看參數,硬件軟件都要防。”

當小米SU7 Max車主啟動“端到端輔助駕駛”時,車機屏幕上的命名已不再重要。重要的是激光雷達正在掃描前方彎道,神經網絡在預測隔壁車道貨車的意圖,芯片在百萬分之一秒內做出決策。這場被迫摘掉“智駕”帽子的運動,反而讓我們看清了智能汽車的真實面容。